Na semana passada uma das minhas irmãs, que é professora na rede pública de Minas Gerais, pediu-me para revisar um texto chamado “Narrativas da quarentena” sobre ensino online, processo pelo qual os professores, as escolas e os alunos estão passando durante esse processo pandêmico que vivemos atualmente. A ideia era que cada professor falasse sobre a sua experiência com os erros e acertos nas aulas virtuais. No mesmo período, estava lendo o texto da tese de doutorado de uma grande amiga que estou co-orientando e que aborda as narrativas de memória. A partir da leitura desses textos, como diria em Minas Gerais, fiquei matutando sobre os processos de narrar e como a memória afeta e é afetada pelas narrativas. Na verdade, embora nenhuma das minhas pesquisas nem de mestrado ou doutorado tenha abordado de frente as narrativas, é uma questão que me atrai e acho que devo explorar em pesquisas futuras. Esse texto é apenas uma reflexão sobre o assunto, tentando abordar a relação entre pensamento e linguagem nas narrativas de memória.

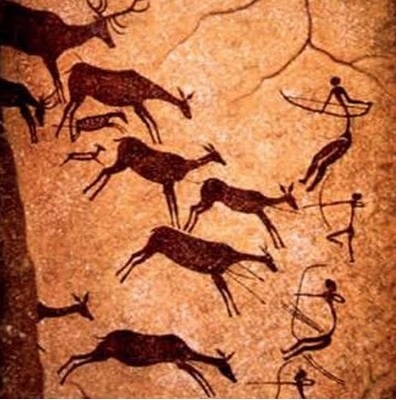

Narrativa é uma palavra que está muito banalizada nos dias de hoje. Tudo hoje é narrativa ou disputa de narrativa. Mas o que significa narrativa? É uma exposição de fatos e pode ser feita de várias formas: através da linguagem oral ou escrita, através de imagens (linguagem visual) ou através da representação. Quando os nossos antepassados do Paleolítico Superior começaram a desenhar nas cavernas eles estavam criando uma narrativa. Ali temos os embriões do que seriam a escrita, a arte e o registro das narrativas. Na verdade, podemos dizer que as narrativas estão ligadas ao pensamento e à linguagem, mas se ancoram em nossa memória

Todas as narrativas são seletivas e são representações de fatos e não o fato em si. É como o quadro “A traição das imagens” de André Breton onde o desenho é uma representação do cachimbo e não o cachimbo em si. Da mesma forma, as narrativas de memória são produções sobre um passado e não necessariamente o passado vivido. Desde os mais primitivos tempos, passando pelos griots[1], pela tradição oral, pela história oral ou em diários de meninas[2], as narrativas de memória foram sempre na perspectiva do presente, com a reflexão de algo que já passou e com o objetivo de trazer alguma lição para o futuro. Deve-se salientar que a narrativa esteve sempre presente na história do homem, desde as culturas orais primárias, até a era das novas tecnologias. Em sua obra “O gesto e a palavra”, Leroi-Gourham (1983) afirma que a história da memória pode ser dividida em cinco períodos: “o da transmissão oral, o da transmissão escrita por meio de tábuas ou índices, o das fichas simples, o da mecanografia e o da seriação eletrônica”. Com base nessa classificação podemos afirmar que as narrativas ganharam contornos novos, mas a essência da narração é a mesma desde os primitivos griots até as redes sociais, pois não há grandes mudanças nas formas narrativas. A partir do desenvolvimento da escrita e, posteriormente, com o surgimento das mídias (fotografias, vídeos), algumas mudanças foram efetuadas na forma, mas não no conteúdo das narrativas. Nas redes sociais, assim como no diário de Helena Morley, por exemplo, o que está sendo narrado são os eventos cotidianos. No entanto, o que nos difere dos outros seres vivos é a produção de registros sobre a nossa própria vida. Esses registros podem ser das mais variados formatos, mas a essência da narrativa é sempre a mesma: ela conta um fato num determinado tempo e lugar, com personagens e possui um desencadeamento lógico (causa, modo e consequência).

Em relação à representação da memória, Levi (2004), em sua obra autobiográfica “Os afogados e os sobreviventes”, nos alerta para o desejo do esquecimento de muitos dos sobreviventes dos campos de concentração nazista, no que ele denomina de “memória da ofensa”. No entanto, ele afirma que essa memória está sempre ancorada no contexto dos fatos e não é cópia fiel dos mesmos, pois a memória não é a reprodução exata dos acontecimentos. Um dos riscos ao analisar as memórias de determinado autor é esperar que os fatos por ele narrados sejam cópia fiel dos acontecimentos. Quando estudamos as memórias de uma determinada pessoa, seja através de gravações de depoimentos orais, ou mesmo em obras biográficas, não podemos deixar de levar em conta o fato de que a memória não é uma fotografia precisa dos fatos, mas as sensações que restaram dos fatos vividos. Não se trata de reproduzir os fatos, tarefa praticamente impossível, mas lembrar do que se passou. E isso é a memória. Ela é seletiva e, portanto, como Levi mesmo afirma, falaz.

Mas como a linguagem e o pensamento atuam nas narrativas? Para isso é preciso ir um dos pensadores russos da abordagem histórico-cultural: Lev Vigostki. Para Vigotstki (2000) “A palavra não é outra coisa senão um objeto ao lado de outro objeto”. Para ele, o vínculo entre a palavra e o significado não é meramente associativo, mas estrutural. Vigotski faz um apanhado crítico sobre as principais correntes do pensamento ao discordar de seus pressupostos. Para ele, a relação entre pensamento e palavra é um processo, pois “o pensamento não se exprime na palavra, mas nela se realiza” (Vigotski, 2000). Nesse sentido, ele afirma que o pensamento e a linguagem são a chave da compreensão da natureza humana. A palavra tem papel central na consciência e na nossa memória. E, sem memória e sem consciência não seríamos humanos.

Um dos conceitos-chave na abordagem histórico-cultural é o da mediação. Na concepção de Vigotski, os homens não têm acesso direto aos objetos do conhecimento, eles são mediados por outras pessoas, pelos instrumentos simbólicos e pelos objetos. Para Vigotski, a mediação é sempre feita através na relação entre sujeito, objeto e artefato. A transformação do objeto em instrumento de memória demonstra que o objeto passou a comportar funções sociais, pois passa a ter outras funções que não somente utilitárias, mas simbólicas. Os instrumentos e os signos criados pelo homem são também transformados em símbolos culturais. Vigotski aponta também que a memória torna-se cada vez mais lógica, organizando-se por conceitos. Dessa forma, ocorre uma mudança na estrutura da memória, que passa de mneme (elementar) para mnemotécnica (superior), de uma estrutura imediata para uma mediata. Ele afirma que não é somente com o desenvolvimento que a estrutura da memória se modifica, mas também a função psicológica da mesma.

A memória na perspectiva histórico-cultural é uma construção social, pois é na constituição coletiva do conhecimento que os seres humanos se transformam. A elaboração da memória é uma das diferenças entre os seres humanos e os animais. E, para Vigotski a construção coletiva do conhecimento se dá junto com os outros e pelos outros, na relação de mediação entre os seres humanos. O papel dos instrumentos e dos signos, principalmente da fala, na constituição da memória é extremamente importante. Pois é a partir do uso da memória é que nos estabelecemos como seres humanos. Se pensamos, agimos e se agimos seremos portadores de memória, assim parafraseando Descartes podemos dizer: “penso, logo, tenho memória”. E podemos assim concluir, que se pensamos, temos memória, logo construiremos narrativa de memória.

Referências

LEROI-GOURHAM, André. O gesto e a palavra. Vol 2. memória e ritmos. Lisboa: Edições 70, 1983.

LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes:os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

VIGOTSKI, Lev Semionovich. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

[1] Griots são os contadores de histórias, geralmente idosos, nas culturas tradicionais africanas.

[2] Um exemplo muito interessante de um diário publicado é a obra de Helena Morley “Minha Vida de Menina” que retrata o cotidiano de uma jovem na Diamantina dos anos de 1893 a 1895.